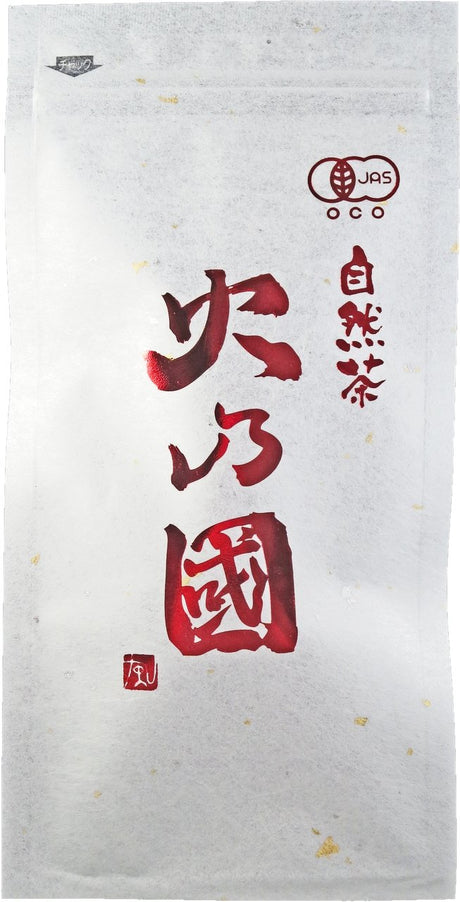

火の国くまもと

(2点の商品)

-

導入

-

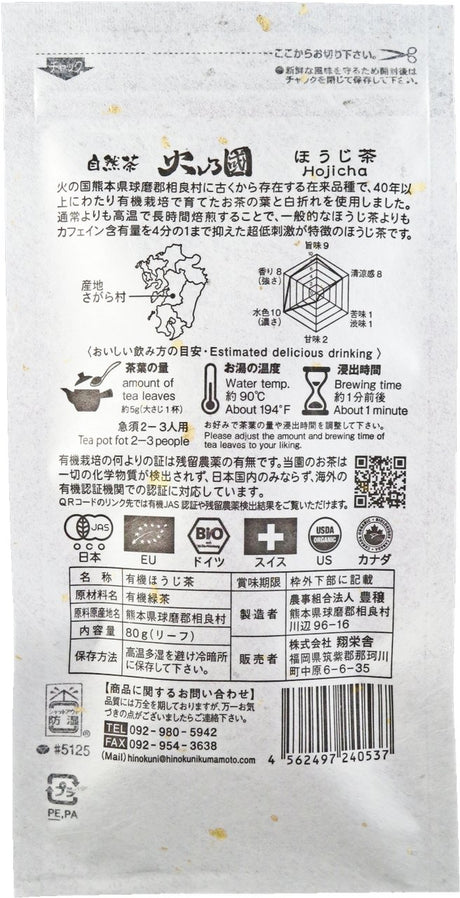

3代目茶農家の藤迫悟さんは、清潔なオーガニック茶の栽培に尽力しています。

- 面積:約8ヘクタール

- 認証:株式会社有機認証機構によるJASオーガニック認証。放射線検査済み、年間残留農薬検査済み(農薬262種類検査済み)。

-

私たちの物語

-

化学薬品は一切使用しません。そのこだわりは藤迫茶園の歴史に深く刻まれています。

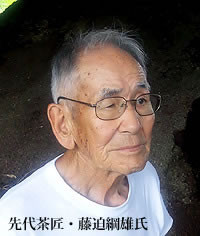

初代重一郎が茶園を開いてから約30年後、1946年、息子の藤迫綱雄(二代目重一郎)が、熊本県南西部、九州南部に位置する相良村に茶園を開きました。「霧の源流」として知られるこの地は、四方を700メートル級の山々に囲まれ、朝晩の寒暖差が激しい渓谷が茶の栽培に最適な条件を備えています。

ここでの茶栽培は、70世帯が日本茶の種子が入った100袋を受け取ったことから始まりました。しかし、70世帯のうち、実際に栽培できたのはわずか30世帯でした。ついに茶葉が芽吹いた時、販売できるほどの量を栽培できたのはわずか3世帯だけでした。96%の農家は途中で断念しました。

種から茶を栽培するのは実に難しい作業です。摘み取り可能な状態まで茶葉を育てるには、実に15年もかかります。それまでは、芽が出るかどうかさえ分かりません。茶園経営の最大の難しさの一つは、特に最初の15年間は製品開発が不可能なため、莫大な費用がかかることです。

初代藤迫茶師綱雄は、茶畑の維持費を稼ぐため、東北地方へ移住しました。10年間、建設業に従事し、九州の相良にある故郷へ定期的に仕送りをしていました。当時、日本で種から茶を栽培している茶農家は他にありませんでした。

栽培プロセス自体はゆっくりとしたペースで進みます。商品化が始まるまでには長い時間がかかり、それまでは収入がありません。これが種からお茶を育てる厳しい現実です。

技術と実践の伝承

藤迫茶園は 1946 年に始まり、1976 年に綱雄氏の息子で二代目茶匠の藤迫健一氏に継承されました。

1945年、日本が敗戦した後、政治から経済に至るまで、日本ではあらゆるものがアメリカの政策に従って運営されていました。その政策の一つは、農薬や化学肥料の使用による大量消費と大量生産でした。

アメリカでは、こうした化学物質による被害が既に深刻な問題となっていました。アメリカで化学物質が広く使用されたことで、世論は化学物質の使用に反対する方向に傾き、使用を最小限に抑える必要に迫られました。売上高の急落は、農薬や医薬品の大手販売業者にとって、死活問題となりました。彼らの関心は海外、つまり日本へと向けられました。国内で販売できなければ、海外で販売せざるを得なくなるのです。この現象は今も続いています。

茶業に関わる特定の団体の指示には、誰もが疑いなく従わなければならなかった。農薬や化学肥料を購入しなければ、取引は成立せず、融資も受けられなかった。藤迫茶園も例外ではなかったが、二代目茶匠の健一はそれを拒否した。

「農薬や化学肥料は人体にも環境にも有害だ。でも、売り上げが伸びるなら使ってもいいんじゃないか」。その是非を考えているうちに、化学肥料や農薬による被害に遭い、事業は倒産の危機に瀕した。1977年のことだった。その時、賢一は決意を固めた。

工場内の茶葉加工機械

これらの茶器は50年以上前に設置され、今もなお使われています。「壊れていないものは買い替えない」というのが、機械に対する日本人の考え方です。人、物、自然など、あらゆるものに敬意を払うべきなのです。

「化学薬品は絶対に使いません!」

健一氏が無農薬栽培への第一歩を踏み出したのは1978年のことでした。農薬の使用をやめた途端、農園は疫病に見舞われました。収穫量は激減し、お茶の味はひどくなり、価格はほぼゼロになりました。それでも、彼は農薬を使わない! 健一氏の強い思いはそれだけでした。

近所の人たちは「健一はバカだ、何も知らないのか」とか「窒素肥料も使わない。そんなやり方ではお茶は作らない。なんてバカなんだ」などと言って彼を嘲笑した。

彼は事実上追放された。

まず健一さんは、土壌に残っている化学肥料と農薬を電気分解で除去しました。できるだけ早く農園を自然の状態に戻したいと考えていたのです。8ヘクタールの農地で電気分解を行うには約200万円の費用がかかりましたが、健一さんは何とか資金を集めました。

電気分解処理を施した後も、お茶は全く生産できず、回復のために7年間畑を離れなければなりませんでした。農園は害虫に侵され、雑草は伸び放題でしたが、お茶は育たず、枯れてしまいました。

近所の人たちはまたこう言い始めた。「藤迫さんの茶畑は雑草が生い茂っている。もう茶作りをやめたか、気が狂ったかのどちらかだ」

健一さんはそんな言葉にも動じず、粘り強く努力を続け、ついに8年目の茶摘みシーズンに生産を開始することができた。

「ああ、戻ってきた!やっと戻ってきた!」そして、その通りになりました。少しずつ茶の生育環境は改善されていきました。

茶の花

白い花びらと黄色い雄しべが特徴的なこの茶の木は、古来より風媒花による花粉受粉によって種子を繁殖させてきました。10月から11月にかけて種子をつけます。

お茶本来の力を育てる

私たちはお茶の栽培を信頼しています!

健一が理解できたのはまさにこの点だった。茶葉の成長を自然の力に任せるという考え方だ。化学肥料や農薬に頼ることは一切なく、すべてが自然に還る。

この製法で生産されたお茶は、1986年に農林水産大臣賞を受賞するほど品質が向上しました。

残留化学物質検出試験に合格し、すべてのカテゴリーで「クリア」の評価を獲得しました

実際の栽培が始まった1946年からここまで到達するまでに約60年かかりました。

巷では「農薬5年不使用」という商品を売っているところも多いのですが、この茶園は違う歴史を持っています。そして、この茶園は四方を大きな山々に囲まれ、周囲からの飛散毒から守られた環境にあり、北西から流れる風は南東に位置する桜島や霧島の火山灰を寄せ付けません。日本でも、これほどまでに保護された茶園環境は他に類を見ないでしょう。

1946年から苗栽培から始まったこの茶の木ですが、種を植えてから72年(2018年現在)が経過しています。

その種は品種改良などが行われておらず、古代の遺伝子を受け継いでいる希少種です。

栄西が中国から茶の種子と製法を持ち帰り広めたのが日本茶の始まりと言われていますが、その茶園がある熊本県相良村は、日本で最も有名な古代茶の一つである山茶(やまちゃ)が自生する土地だそうです。

実は、澤西さんが「中国式の茶の淹れ方(青柳式)」を持ち込んだことに最近気づきました。

坂石が記録した茶道物語には栄西自身が普及させたと記されており、それが現代にもそのまま理解されている。

しかし、冷静に考えてみてください。「栄西が持ち込むまで、日本には本当に茶の木がなかったのだろうか?」

実際、相良村がある球磨郡の歴史書『球磨郡史』には次のような記述がある。

「・・・しかし、約500年前の聖武天皇の時代(西暦701~756年)から、すでに日本には「薬用」としてお茶が存在していたという記述もあり、冷静に考えると「古代から日本にお茶が存在していた」可能性が高いと考えられます。

【球磨郡史巻 P245】

聖武天皇の時代は栄西が活躍した約500年前です。

当時の記述の中にすでにお茶が出てくるということは、日本全国(特に東京西部)の山地でヤマチャが自生していたと考えた方が自然でしょう。

例えば、当茶室では山社茶を使った半発酵茶(ウーロン茶)を製造しています。しかも、健一さんが初めて製造を始めたのは20年以上も前のことです。

しかし、ある農家さんは「日本で初めてウーロン茶を作り始めた」と語り、今ではオーガニックショップなどでもよく売られているそうです。

「初めてです」と書いてあるならそれまでです。もしかしたら、栄西のコーヒーカップ養生の描写もそれに似たものだったのかもしれません。

当茶室の周辺には、お茶以外にも「かきどし」「よもぎ」「ナルコユリ」など、日本の伝統医学でよく使われる植物も自生しております。

ゼンマイやわらびなどの山菜も多数あり、季節になると皆さんで茶室へ行き、ゼンマイ・わらび・タラノメなどの山菜を採って工場へ帰り天ぷらにして食べます。

また、新茶の季節だけの特別な食べ物として、「新茶の天ぷら」があります。

これは生の茶葉をそのまま食べるので、必ず「無農薬栽培茶の葉」である必要があるのは言うまでもありません。

この茶の木もお茶と同じようにお茶としてそのまま生きています。

時期によってはキジやシカ、イノシシなどの野鳥も見られます。

-

熊本県火の国地域について

-

プランテーションの場所

熊本県の南端に位置する人吉盆地。すり鉢状の盆地で、長い年月をかけて形成された標高230mの高原で茶が生産されています。

約1億年前までは平坦な土地でしたが、度重なる地殻変動により、球磨郡全域が陥没し、すり鉢状の盆地を形成しています。

360度山々に囲まれたこの地は幾多の戦乱を免れ、鎌倉時代の建治3年(1193年)にこの地に居城した相良氏が征夷大将軍に任じられ、その後人吉藩主として、慶応3年(1868年)の明治維新まで、675年もの長きにわたりその地位を保ってきた日本でも非常に珍しい地域です。

川辺川:当茶園の近くを流れる川辺川は、日本三急流の一つである球磨川水系最大の支流で、熊本県南部を流れる一級河川です。熊本県と宮崎県の県境に位置する国武岳の五木川を源流とし、熊本県五木村で五木川と合流して川辺川となりました。南西部には国道445号が並行して流れ、人吉盆地で球磨川に合流します。

球磨川と川辺川は、天然のアユやヤマメが生息する水量豊かな美しい川で、球磨川では急流を使ったスリル満点のラフティングを楽しめます。球磨地域から河口の八代平野にかけては、九州山地の伏流水と川辺川・球磨川の豊かで清らかな水資源の恩恵を受けています。

九州自動車道人吉インターチェンジから福岡方面に上り、宮原SAにある石碑。肥土の国として肥前と肥後に分けられ、後に熊本県は肥後と呼ばれるようになった。

名産品の手作り工芸品。キジ車(きじぐるま)とも呼ばれます。野鳥のキジを素朴な木のおもちゃで模し、木を削り、車輪と紐を付けて作り、屋外で牽引して遊びます。キジは主に九州地方で生産されていますが、人吉地方で生産されるものは人吉型と呼ばれます。

九州自動車道人吉ICを降りて信号を左折。次の信号を左折し、ファーティーロードに入ると、そこから約20kmにわたって茶畑が一面に広がる高原があります。ここはその高原の一角にあります。

- おすすめ順

- 人気順

- アルファベット順, A-Z

- アルファベット順, Z-A

- 価格の安い順

- 価格の高い順

- 古い順

- 新着順