あんこ、日本の甘い小豆ペースト、レシピ

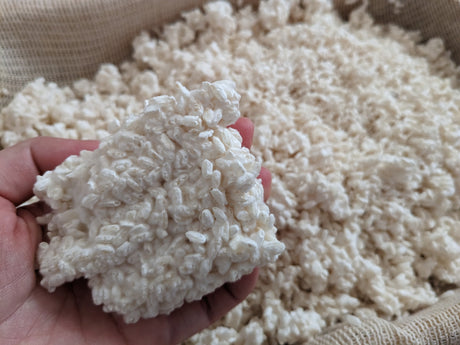

あんこ(英語ではAzukian、またはRed bean paste)は小豆から作られ、日本料理の定番です。日本を旅行したことがある人なら、きっと何度も目にしたことがあるでしょう。 あんこは江戸時代から親しまれ、餅と一緒に食べられ、現在では和菓子だけでなくケーキやクッキーなどにも使われています。 あんこの魅力と楽しみ方について詳しくご紹介します。 あんこの楽しみ方 このレシピは、滑らかなペーストのこしあんではなく、粒あん(小豆が粒状に固まったもの)を作るためのものです。材料は小豆、砂糖、塩、そして鍋の3つだけです。一晩浸す必要はありません。 お店であんこを買う方もいらっしゃるかもしれませんが、手作りのあんこは格別です。ぜひ、自分流のあんこ作りに挑戦してみてくださいね! あんこのレシピ 材料 あんこ約500g / 18オンス [1カップ = 200ml] 小豆1カップ (170g/6oz) 水でさっと洗う 砂糖 0.8カップ (100g/3.5オンス) 塩ひとつまみ 説明書 鍋に水4カップを入れ、沸騰させます。小豆を加え、再び沸騰するまで2~3分加熱します。火からおろし、30~40分ほど蒸らします。 鍋の水を切って、豆と冷水4カップを再び鍋に入れます。蓋をして弱火で45~60分ほど煮込み、豆が指で簡単に潰せる程度になるまで煮ます。 30分以上放置します。一晩放置しても大丈夫です。 豆が浸るくらいの水を入れてください。水が多すぎる場合は、余分な水を捨ててください。砂糖を加え、ヘラで混ぜながら、蓋をせずに徐々に加熱します。沸騰したら火を弱め、好みの硬さになるまでヘラで混ぜ続けます。 塩を加えて混ぜ、火からおろします。 ※あんこは冷めると固くなるので、好みの硬さになる前に火を止めても構いません。...