白玉とイートン・メスの融合:日本とイギリスの夏のデザート

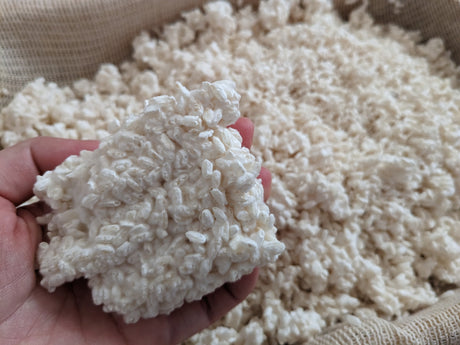

イギリスからこんにちは!ここに滞在中にこれを持ってきました:白玉粉(もち米の粉)。 白玉粉 - 新潟産もち米粉、京の乾物屋 京の乾物屋 白玉粉 白玉粉って何ですか? 白玉粉は、餅米(もちもちした短粒米、英語ではsticky rice )から作られています。多くの伝統的な和菓子に欠かせない材料で、焼き上げると滑らかでしっとりとした食感で知られています。 白玉粉とその使い方について詳しくはこちら→白玉粉とは何か、どのように使われるのか? この白玉粉を使った最も有名なお菓子が、小さくて歯ごたえのある餅ボールである白玉団子です(下の写真参照)。 白玉だんごがイートン・メスと出会う 今回は、いかにも英国らしいものと組み合わせてみたくて、英国の夏のデザート、イートン・メスを選びました。 さあ、始めましょう! ステップ1:白玉団子を作る 材料(2人分) 白玉粉(もち米粉)50g 水 40~50g(適度な硬さになるまで少しずつ加える) 説明書 ボウルに白玉粉を入れ、水を少しずつ加えながら手で混ぜます。柔らかく滑らかな生地になるまでこねます。生地はしなやかですが、べたつきません。 小さくつまんで、直径約2cmのボール状に丸めます。ボールの中心を指で軽く押して、少し平らにします。こうすることで、均等に火が通りやすくなります。 沸騰したお湯にボールを入れ、浮き上がってきたらさらに1~2分茹でます。 取り出して氷水に入れて冷やし、取り出して水を切ります。 これで完了です。このプロセス全体は 30 分もかかりません。 ステップ2:白玉団子でイートンメスを作る イートン...